Il Sole nei Tarocchi: Simboli, Miti e Allegorie tra Paganesimo e Cristianesimo

Dalla raffigurazione del fanciullo alato alla simbologia mitraica, un viaggio attraverso l’iconografia solare nei trionfi rinascimentali e nei tarocchi, tra antiche credenze, miti classici e influenze cristiane: simbolo del Cristo e della giovinezza, il Sole è l’astro che più di altri è capace di illuminare le menti.

! Rubrics è fatta da specialisti NO fakenews e fonti incerte. Segui -> Pagina FB e Instagram ©Riproduzione riservata

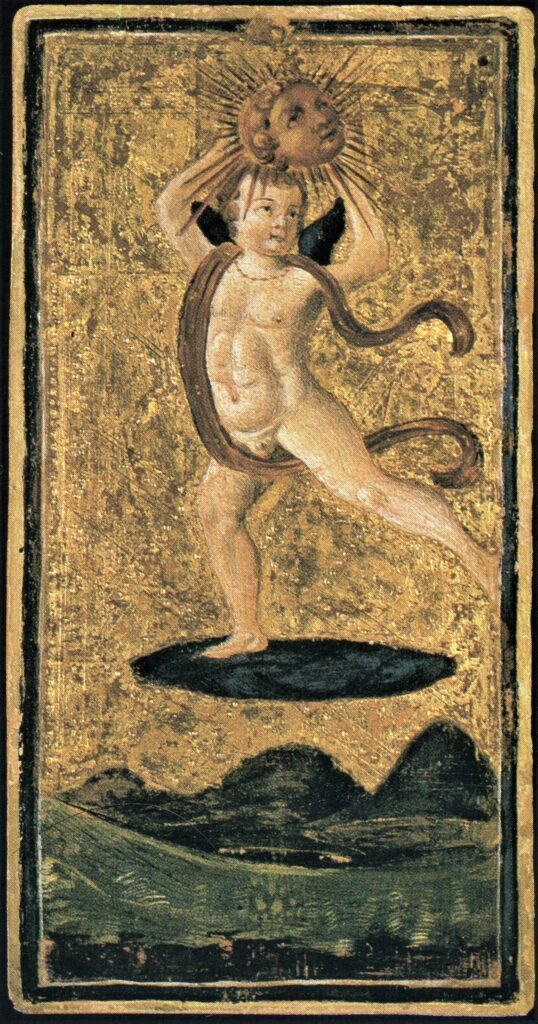

Nella carta miniata dei trionfi Colleoni Baglioni (fig. 1) il Sole viene raffigurato come un fanciullo alato con in mano l’astro splendente che ricorda la carta di Iliaco nella Serie E dei Tarocchi del Mantegna. Il fanciullo è praticamente nudo e porta al collo una collanina di corallo. Collanine identiche si trovano nell’arte medievale e rinascimentale al collo o ai polsi di bambini quali talismani contro la peste, potere anticamente attribuito ad Apollo, un effetto curativo che poteva risparmiare anche coloro che lo favorivano. Nel cristianesimo, il rosso divenne il colore del sangue di Cristo: indossare corallo rosso significava quindi essere protetti dal diavolo. Dipinti di Cristo bambino prima del 1500 lo mostrano spesso indossare una collana di corallo, presagendo la sua crocifissione, una vittoria sul diavolo. Per quanto riguarda la sua nudità, gli dèi e gli esseri celesti erano tipicamente mostrati nudi, come nell’antica Grecia e Roma, evocando così, nell’arte del XV secolo, tale raffigurazione.

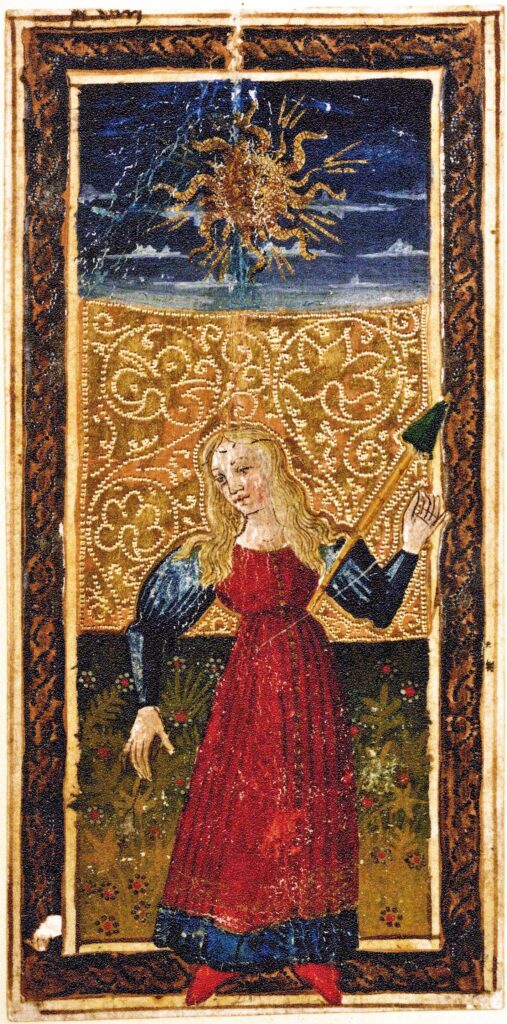

Nei cosiddetti Tarocchi del Mantegna la carta del Sole ci riconduce all’episodio mitologico della caduta di Fetonte che all’insaputa di suo padre Helios salì sul suo carro, ma non sapendo reggere i focosi cavalli, uscì di strada bruciando cielo e terra. Zeus lo punì rovesciando l’incauto auriga con un colpo di fulmine e precipitandolo nell’Eridano, fiume che appare nella parte inferiore della carta. Nei cosiddetti Tarocchi di Carlo VI (fig. 2), come in quella di un antico tarocco italiano, il Sole splende alto illuminando una fanciulla che sta filando. Si fa qui riferimento alle Moire (le latine Parche) che sovrintendevano al dipanarsi della vita umana e il cui mito fu strettamente collegato al sole in quanto esse svolgevano la stessa funzione, dispensando la vita e distribuendola a tutti gli esseri fino alla loro morte. Le tre Moire, Cloto, Lachesi e Atropo, erano ritenute far girare il fuso che produceva il filo del destino di ogni essere umano, che si svolgeva e che al termine veniva tagliato. Diversi scrittori classici assegnarono il lavoro di filatura che vediamo sulla carta a una o all’altra o a tutte e tre.

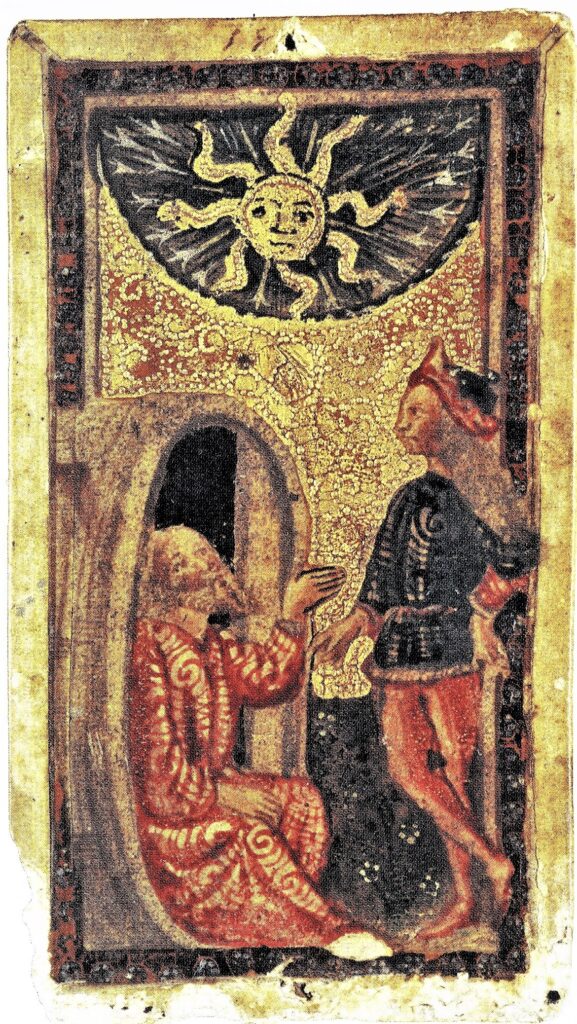

Nella carta del Tarocco di Ercole I d’Este (fig. 3) è rappresentato il filosofo cinico Diogene seduto all’interno della propria botte nell’atto di dialogare con il giovane Alessandro Magno. La leggenda ha diverse versioni. Quella di Diogene Laerzio riporta: «Mentre egli stava prendendo il sole nel Craneo, Alessandro Magno gli si pose in piedi davanti e gli disse: “Chiedimi quello che vuoi”. E quello rispose: “Non farmi ombra”». Quindi Diogene indica il suo disprezzo per tutto ciò che Alessandro poteva offrire, così come ogni timore di rappresaglia per il suo franco discorso. Viene espresso anche il suggerimento che la sollecitudine di Alessandro si oppone effettivamente alla vita vissuta in accordo con la natura e alla luce della ragione. Nella frase immediatamente precedente a questo aneddoto, Diogene Laerzio scrive del filosofo, “Affermava di contrapporre il coraggio alla sorte, la natura alla norma, la ragione alla passione”. Nel contesto giudeo-cristiano, l’immagine fa riferimento all’insegnamento biblico citato nell’Ecclesiaste (2: 15-17) e cioè che tutto ciò che avviene sotto il sole è vanità, anche il pensiero dei sapienti.

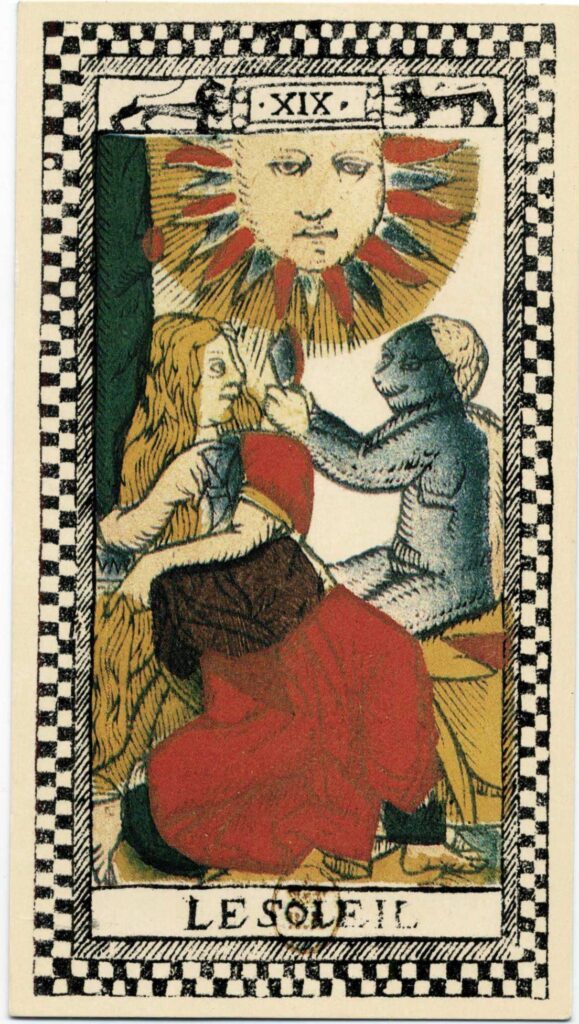

Stesso insegnamento si ritrova nella carta del Sole del Tarocco Parigino di anonimo del sec. XVII, dove una donna si guarda a uno specchio tenuto in mano da una scimmia (fig. 4). Quando manca la consapevolezza che l’eccessiva ricerca della bellezza è vana cosa, la natura umana si abbassa fino al livello di quella animale “poiché, tutto va verso lo stesso luogo, tutto viene dalla polvere e tutto torna in polvere” (Ecclesiaste 3, 20, versione di re Giacomo).

Nel foglio Cary (fig. 5) di fine sec. XV, la carta del Sole, mancante della metà sinistra, mostra un fanciullo in una posa che, seppur non chiaramente decifrabile con sicurezza, potrebbe suggerire una variante da porsi tra la carta Sforza e la Vieville. Procedendo a un confronto con l’iconografia esistente del tempo, appare intrigante l’idea che si possa trattare di un ragazzo che sventola uno stendardo cavalcando un cavallo, giocattolo da passeggio, sotto un sole alto centrale da cui si dipartono gocce solari (fig. 6).

Riguardo il concetto di “sole sempre giovane” che avevano gli antichi, occorre considerare che essi raffigurarono assieme Apollo e Bacco fanciulli, quali emblemi del sole e della sua giovinezza. Bacco era appunto considerato “il medesimo, che il Sole”:

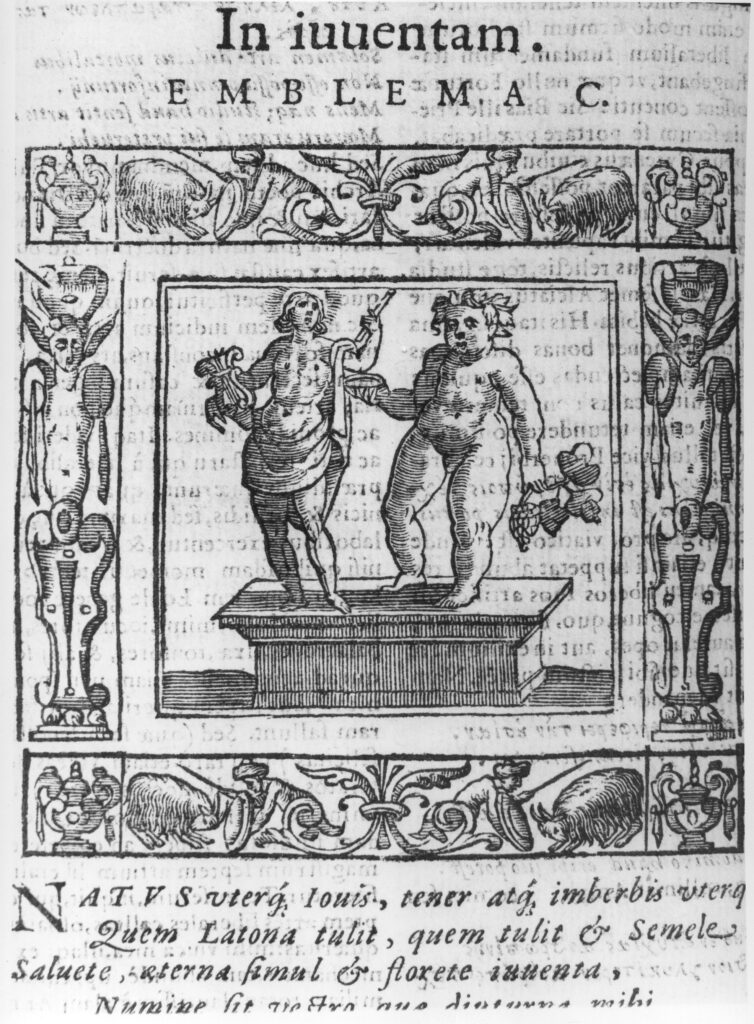

Questo [il Sole] fecero gli antichi giovine in viso senza barba, onde volendo l’Alciato ne suoi Emblemi porre la Giovinezza, dipinse Apollo, e Bacco, come che à questi due più, che à gli altri, sia tocco di essere giovani sempre, onde Tibullo così disse

Che Bacco solo, e Febo sono eternamente

Giovani sono, & hanno il capo ornato

Ambi di bella chioma risplendente.

L’illustrazione (fig. 7) dell’emblema C. “In Iuventam” nell’opera dell’Alciati, mostra assieme i due fanciulli “Natus uterque Jovis tener atque imberbis uterque, quem Latona tulit, quem tulit et Semele, salvete, eterna simul et florete iuventa, numine sit vestro qua diuturna mihi” (Entrambi figli di Giove, giovani e imberbi ambedue, l’uno portato in grembo da Latona, l’altro – anche – da Semele; salve a voi, fiorite insieme di eterna giovinezza e sia questa per me, per vostro volere, più lunga possibile).

Ho trovato espresso più volte questo concetto della giovinezza del sole anche nell’opera Antiquae tabulae marmoreae solis effige di Girolamo Aleandro, da cui riporto alcuni passi:

Sol semper juvenis […] quia occidendo (inquit Fulgentius primo Mythol.) et renascendo semper est iunior, sive quod nunquam in sua virtute deficiat […] at nihil facilius Mythologi affirmant, quam unum, enodunque, cum Sole esse Apollinem, quem ideo adolescentulum fingi solitum dixerunt, quod Sol (inquit Isidor. VII Orig.) quotidie oriatur et nova luce nascatur

(O Sole sempre giovane poiché tramontando – dice Fulgenzio nel primo libro della Mitologia – e risorgendo, sempre è giovane; o per meglio dire perché mai viene meno nella sua efficacia […]. d’ altra parte i Mitologi nulla affermano in maniera più sicura del fatto che Apollo sia unica e medesima cosa col Sole, e per questo motivo sostennero che solitamente veniva rappresentato come un giovinetto, infatti il Sole – dice Isidoro nel VII libro delle Origini – sorge ogni giorno e nasce con nuova luce).

A questo proposito scrive il Cartari: “La cui giovinezza [del sole] ci dà ad intendere, che la virtù sua, e quel calore, che dà vita alle cose create, è sempre il medesimo, & non invecchia mai, si che divenga debole”. Uno stesso modo di rappresentare l’energia sempre identica e giovane del sole, si ritrova nella raffigurazione del dio Mitra.

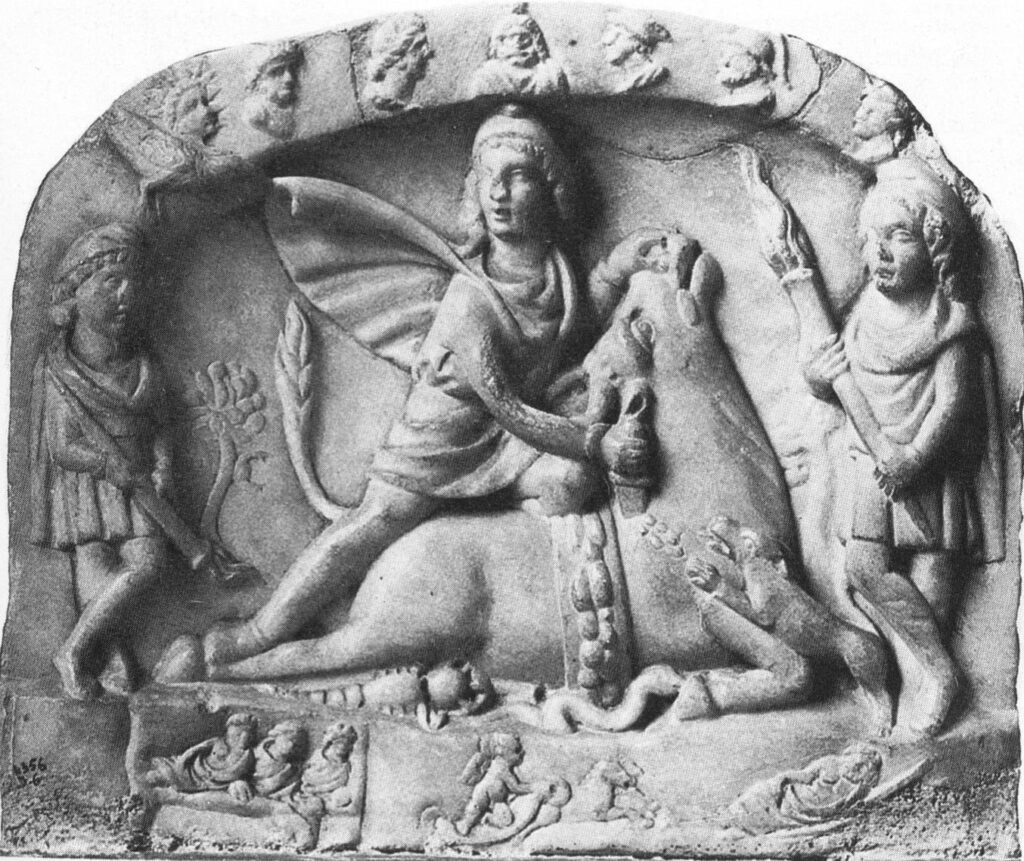

Nelle Annotazioni alle imagini del Cartari Lorenzo Pignoria racconta di aver visto a Roma in Campidoglio nell’anno 1606 un marmo raffigurante appunto Mitra con le parole “Deo Sol invict… Mithre” e che fra le altre cose “v’erano due figure in pietra, una per parte, ma rovinate”. Quelle due figure erano Caute e Cautopate, i due fanciulli tedofori cioè portatori di torcia quali si trovano nelle rappresentazioni complete del dio. Una di queste, assai famosa, si trova a Roma nella grotta mitraica sotto la Chiesa di S. Clemente. Lo Pseudo-Dionigi Areopagita parla infatti di Mitra Triplasios,cioè dalla triplice forma, affermazione della sostanziale identità del dio e dei due tedofori quale rappresentazione del sole nascente, del sole di mezzogiorno e del sole calante. Caute, il fanciullo che si trova alla sinistra del dio è raffigurato con una torcia alzata a rappresentare la nascita del sole. Mitra, sole di mezzogiorno, è ritratto nell’atto di uccidere un toro (rappresentazione della vittoria dello spirito sull’essenza terrena). Il fanciullo posto alla destra del dio, Cautopate, tiene la torcia abbassata a significare il tramonto dell’astro (fig. 8).

Nel tarocco di Marsiglia, gocce solari cadono dall’astro sopra una coppia di persone, inizialmente un uomo e una donna adulti e in seguito su due maschi (fig. 9) secondo una postura da associare al segno zodiacale dei Gemelli, di natura maschile o femminile o in entrambi maschile. Poiché nei Tarocchi Conver di Marsiglia i due personaggi sono raffigurati come bambini è possibile ipotizzare che il disegnatore possa essersi ispirato al culto di Mitra, rappresentando il dio come sole alto centrale e i due fanciulli come Caute e Cautopate ovvero il sole nascente e il sole calante. Occorre sottolineare la funzione di trasmissione divina che in ambito cristiano queste gocce solari, presenti già nel foglio Cary, hanno sempre svolto e che trovano riscontro in un’ampia agiografia. Un esempio significativo è rappresentato da una xilografia del Liber chronicarum del 1493 che illustra la conversione di s. Paolo Apostolo, avvenuta sulla via di Damasco: il futuro santo, a cavallo, è colpito dal cielo da gocce celesti dalla divina funzione di illuminare il cuore e la mente alla fede in Cristo (fig. 10)

Come si è potuto notare per diverse analisi iconografiche, alcune raffigurazioni dei trionfi sono connotate da polisemie simboliche (dal greco polýsêmos, `che ha molti significati`, composto di polýs = molto e sêma = significato) dovute alla confluenza di più tradizioni. La presenza di un solo fanciullo potrebbe significare l’energia sempre giovane del sole e anche il Cristo; due bambini le tre forme di Mitra, una visione trinitaria del dio, il segno zodiacale dei Gemelli o i figli del sole come dimostrato.

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

Didascalie delle figure

- 001 Antonio Cicognara (pre 1480-post 1500) (?), Il Sole, dai Tarocchi Colleoni-Baglioni, Milano, sec. XV. New York: Pierpont Morgan Library.

- 002 Il Sole, dai cosiddetti Tarocchi di Carlo VI, Ferrara-Bologna, sec. XV. Parigi: Bibliothèque Nationale.

- 003 Maestro ferrarese, Il Sole, dai Tarocchi di Ercole I d’Este, sec. XV. Catania: Museo di Castello Ursino.

- 004 Il Sole, dal Tarocco Parigino Anonimo, prima metà del sec. XVI. Parigi: Bibliothèque Nationale.

- 005 Il Sole, da foglio Cary, fine sec. XV. New Haven: Yale University, Cary Collection of Playing Cards, Beinecke Rare Book & Manuscript Library.

- 006 Il Sole, composizione realizzata da Marco Ponzi su Tarot History Forum.

- 007 In Iuventam, Emblema C da Andrea Alciati, Emblemata, Padova, 1621.

- 008Mitra Triplasios, bassorilievo, epoca romana. Bologna: Museo Civico

- 009 Le Soleil, dai Tarocchi di Joseph Feautrier, Marsiglia, 1762.

- 010 Michael Wolgemuth (1434-1519), La conversione di San Paolo, xilografia, da Hartmann Schedel,Liber Chronicarum, Norimberga, 1493.

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

Faenza, 1952. Storico, musicologo, archivista, docente e Presidente dell’Associazione “Le Tarot”, composta da eminenti personalità del mondo accademico e della cultura. La comunità scientifica internazionale lo riconosce tra le massime autorità al mondo per quanto attiene l’iconologia dei tarocchi storici. Sul tema dello studio storico, simbolico e “dottrinale” dei tarocchi storici ha ottenuto il Patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, collaborando con i grandi musei e le grandi biblioteche, tra cui: il Metropolitan Museum of Fine Arts di New York; la National Gallery di Washington; il Victoria and Albert Museum e il Warburg Institute di Londra; la Graphische Sammlung Albertina di Vienna; la Bibliothèque Nationale di Parigi; la Galleria degli Uffizi di Firenze; la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco; il Museo Egizio di Torino; il Museo delle Ceramiche di Faenza; il Museo Civico Archeologico di Bologna; la Biblioteca Marciana di Venezia; la Biblioteca Comunale di Mantova ecc. Si laurea in Studi Umanistici all’Università di Bologna e successivamente consegue il Diploma di Perfezionamento Post-Universitario in Musicologia. Ha frequentato la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica all’Archivio di Stato di Bologna. Già docente e direttore della Biblioteca Comunale di Brisighella. È autore di numerosi saggi e articoli tradotti in diverse lingue e diffusi in tutto il mondo.

-Sito “Le Tarot”: http://www.letarot.it/

Email: info@letarot.it