La luce d’Oriente e la retorica dell’esperienza

Contrariamente a una vulgata oggi molto diffusa, nella gran parte delle tradizioni sapienziali sudasiatiche è rarissimo incontrare una mistica ‘selvaggia’, puramente individuale e autovalidante, incentrata in modo esclusivo sull’esperienza autonoma del soggetto. Al contrario, tale esperienza appare condizionata fortemente dalla specifica visione filosofica, etica e religiosa di appartenenza

! Rubrics è fatta da specialisti NO fakenews e fonti incerte. Segui -> Pagina FB e Instagram ©Riproduzione riservata

È opinione abbastanza diffusa, nell’ambito delle ‘nuove spiritualità’ contemporanee, che il fulcro di un’autentica ricerca personale sia da individuare in una forma di conoscenza di carattere ‘esperienziale’, che si contrappone – o che mette da parte – la conoscenza intellettuale, privilegiando gli aspetti intuitivi, il corpo, le emozioni e la sensibilità: espressioni come ‘la mente mente’, ‘scendi dalla testa al cuore’, ‘stai nel presente’ sono diventati una sorta di leitmotiv di molti cammini interiori, che esaltano in modo unilaterale un tipo di conoscenza immediata e non discorsiva, e di converso guardano con sospetto a una conoscenza di tipo riflessivo, intellettuale o filosofico. Questa tendenza ha radici complesse, e in parte sembra proseguire un filone irrazionalista che punteggia il pensiero dell’Occidente da secoli – un sentire che a partire dall’età romantica, e poi nel corso di tutto il XX secolo, ha ispirato pensatori, filosofi e psicologi, avanguardie artistiche e movimenti controculturali.

Tra la folta schiera di chi guarda a Oriente in cerca di saggezza sono in molti ad aver sottoscritto la visione – a mio modo di vedere semplicistica – secondo cui ciò che contraddistingue i cammini interiori di derivazione asiatica sarebbe il loro carattere ‘esperienziale’ e ‘mistico’, incentrato sull’intuizione diretta, scevra da sovrastrutture discorsive, da pastoie clericali e filosofiche, e da ingombranti dogmatismi religiosi. Questa vulgata diffusa – che sospetto induca molti nostri filosofi a guardare con malcelato disprezzo a chi si interessa del pensiero asiatico – è secondo me il riflesso di un’insoddisfazione nei confronti di una conoscenza esclusivamente libresca ed erudita (un tipo di conoscenza sterile, giustamente percepita come grigia e vecchia, lontana dal fremito della vita reale), ma è anche segno di una nostalgia per un paradiso perduto, per un senso del sacro e per una completezza che sembrano essere svaniti dall’orizzonte della modernità.

Da più di un secolo la nostalgia di questo paradiso perduto ha spinto molti a ricercarlo in Asia, e l’odierna popolarità di tecniche come lo yoga, la mindfulness e altre forme di pratica meditativa o psicocorporea, ne è testimonianza eloquente. Uno dei motivi del successo di queste tecniche è appunto quello di favorire e privilegiare un’esperienza integrata della persona: ad esempio, secondo una celebre formula (non a caso assente nei testi indiani premoderni ma oggi ripetuta instancabilmente in quasi ogni yoga studio del pianeta) lo yoga sarebbe da intendersi come ‘unione di corpo, mente e spirito’. Tale esperienza integrata è sentita da molti come il necessario correttivo per un Occidente malato di intellettualismo, per tutti noi che ‘stiamo nella testa’, incapaci di un rapporto diretto e immediato con le cose, soprattutto con il corpo e i sensi.

Immagine 1 [Lo yoga definito, impropriamente, come integrazione di corpo, mente, spirito]

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

Credo fermamente che questo anelito diffuso (e, purtroppo, confuso) meriti rispetto e non facili derisioni, e che indagandone le cause si possano fare interessanti scoperte. Mi chiedo, ad esempio, quali istanze profonde si nascondano dietro espressioni all’apparenza banali come “Mi voglio rilassare”: forse c’è un mondo sommerso di ansie e insoddisfazioni che premono per venire a galla, che non possono essere liquidate frettolosamente con un sorriso di superiorità, magari dall’alto di uno scranno o di una cattedra. Ma c’è un punto sul quale credo sia necessario riflettere: non sempre c’è una percezione chiara di quali siano le finalità delle tecniche ‘orientali’ che si praticano, né una consapevolezza precisa del loro ruolo nelle rispettive culture di provenienza e del loro rapporto con altri aspetti dei sistemi dai quali derivano.

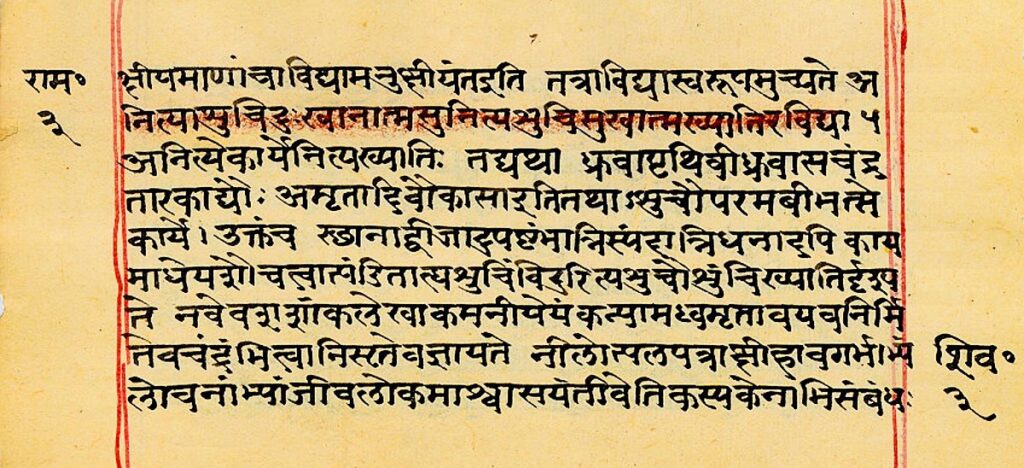

Prendiamo a esempio i casi dello yoga e delle pratiche meditative buddhiste che, soprattutto a partire dagli anni sessanta e settanta del novecento, si sono ampiamente diffusi al di fuori dei loro luoghi di origine. Entrambe queste ricchissime tradizioni hanno messo appunto nel corso dei secoli una quantità enorme di metodologie – di ‘tecnologie del sé’ o ‘antropotecniche’ – e, dato niente affatto trascurabile, hanno elaborato una tassonomia complessa di tali pratiche, sotto forma di trattati che ne descrivono e prescrivono le modalità di applicazione (1). Leggendo anche superficialmente testi quali – per limitarci soltanto ai più noti – gli Yogasūtra di Patañjali o il Visuddhimagga di Buddhaghosa, oppure il Tantrāloka di Abhinavagupta o il Lam rim chen mo di Tsong kha pa, si nota immediatamente come l’esercizio di determinate antropotecniche non sia qualcosa di separato o di separabile da una particolare visione del mondo (ovvero da una dṛṣṭi, o ‘modo di vedere’), e come tale esercizio presupponga immancabilmente una familiarità profonda con un ricco patrimonio di concezioni, credenze, valori e orientamenti, nonché con una sistema etico di riferimento. In altre parole, nell’ambito della maggior parte delle soteriologie sudasiatiche da cui provengono le tecniche praticate in Occidente, è rarissimo incontrare una mistica ‘selvaggia’, puramente individuale e autovalidante, incentrata in modo esclusivo sull’esperienza del soggetto. Al contrario, le pratiche eseguite (siano esse rituali, meditative, ascetiche, eccetera) non sono mai separabili da una precisa visione filosofico religiosa. Credo che nessuno o quasi, nei contesti sudasiatici premoderni, si sia mai seduto in meditazione o abbia eseguito altre pratiche applicando in modo puro e semplice una tecnica per poi ‘vedere cosa succede’, ma al contrario ha sempre utilizzato una serie di metodologie volte a ‘incarnare’ una determinata visione del mondo. Ne consegue che le esperienze derivanti dall’applicazione di tali metodologie sono per loro natura condizionate dalla visione del mondo che le sottintende e le precede, e vengono interpretate alla luce di essa.

Immagine 2 [Una pagina manoscritta degli Yogasūtra di Patañjali con il commento di Vyāsa]

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

Da quanto appena detto si evince che in ambiti quali lo yoga o le tradizioni buddhiste non esiste una linea netta di demarcazione tra ‘filosofia’ e ‘pratica’, tra riflessione intellettuale ed esperienza, perché questi fattori sono concepiti, assieme alla necessaria prospettiva etica, come parte di un unico processo che dovrebbe condurre l’adepto a una trasformazione profonda di sé, a una riconfigurazione della struttura cognitiva stessa, che finisce per accordarsi a una determinata visione del mondo in qualche modo ricevuta dalla tradizione di appartenenza. Ad esempio, realizzare determinati stati di samādhi secondo la modalità prescritta negli Yogasūtra di Patañjali presuppone in modo evidente una familiarità con le categorie filosofiche del Sāṃkhya, e assume un carattere significativo solo in relazione alla particolare visione del mondo di tale dottrina filosofica. Analogamente, realizzare la ‘visione profonda’ (vipassanā) nel modo descritto in alcune tradizioni buddhiste presuppone una familiarità profonda con determinate visioni filosofiche buddhiste (ad esempio l’idea di non sé, o anattā) e condiziona in modo significativo l’esperienza che viene vissuta dal meditante. In altri termini, una particolare visione filosofica determina le esperienze del meditante e fornisce un quadro di riferimento che consente di interpretare tali esperienze una volta che sono state vissute.

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che, nel panorama delle tradizioni spirituali asiatiche, abbondano gli esempi di personaggi più o meno illustri che hanno privilegiato un approccio esperienziale e hanno fatto dell’anti intellettualismo la loro bandiera: basterebbe guardare ai siddha Buddhisti, a Kabīr, ai grandi maestri del Ch’an e dello Zen, a Milarepa, e a tanti altri. A mio modo di vedere ciò è vero solo in parte: non dovremmo confondere la critica all’erudizione sterile (ovvero alla parodia della riflessione filosofica) con un presunto spontaneismo ingenuo. Basta studiare ciascuna di queste figure nel suo contesto storico e culturale per far emergere un quadro molto più complesso e articolato: a costo di generalizzare, la critica che viene mossa all’intellettualismo, alla conoscenza libresca ed erudita, ha in molti casi lo scopo di mettere in luce i limiti della ragione (un tema quanto mai complesso, che necessiterebbe di ampie trattazioni) e funge da monito per chi si illude di poter separare filosofia e modo di vita. Tale critica va intesa innanzitutto come un artificio retorico volto a sottolineare la necessità vitale di dare carne e sangue a una visione del mondo. Ciò vale non soltanto per il mondo asiatico, ma è anche una delle chiavi per comprendere gran parte della filosofia occidentale antica, come messo magistralmente in luce da studiosi come Pierre Hadot(2)

[immagine 3 – Hui Neng, il sesto patriarca del Buddhismo Chan, che fa a pezzi i Sūtra – dipinto su carta, XIII secolo]

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

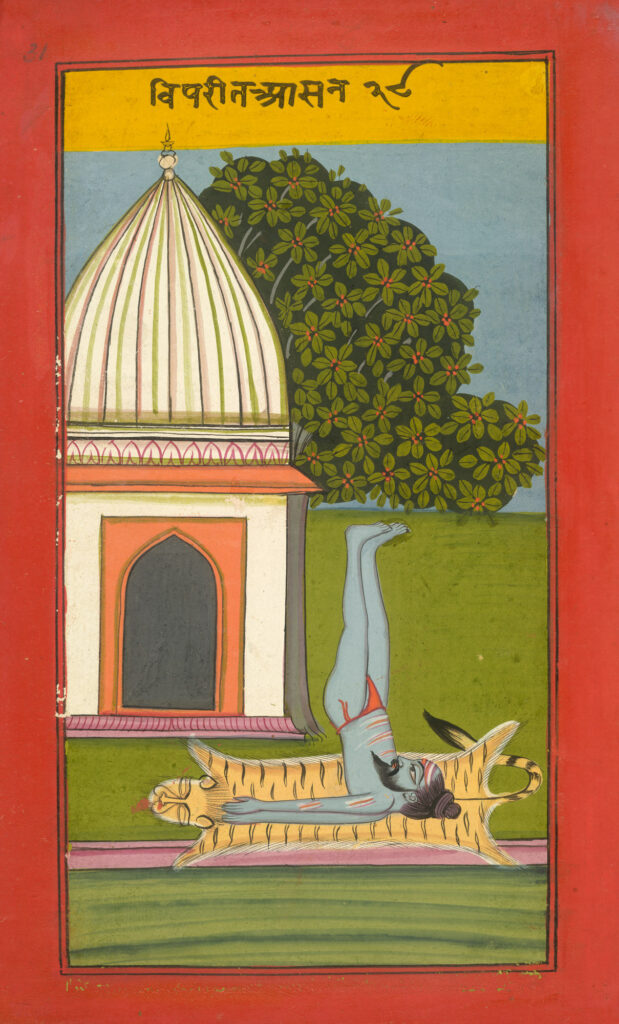

Ma c’è di più. Alle cosiddette esperienze ‘spirituali’ non sempre viene accordato un valore necessariamente positivo. Come ben testimoniato da un celebre discorso del Buddha, il Brahmajāla Sutta (Dīgha Nikāya, 1), determinate esperienze meditative possono condurre chi le sperimenta a deviare verso ‘false visioni’. Nel discorso in questione il Buddha fa riferimento a sessantadue visioni erronee, quarantanove delle quali sembrano essere connesse o derivate direttamente da esperienze meditative. (3) Basarsi interamente sulla propria esperienza personale non sempre si rivela la soluzione migliore, come invece sembrerebbe proporre una certa retorica ‘spontaneista’ contemporanea, che di fatto esalta in modo unilaterale l’utilizzo pressoché esclusivo di una o più tecniche, e che spesso tende a conferire un valore assoluto all’esperienza soggettiva, mettendo in secondo piano, o addirittura screditando, la riflessione filosofica e intellettuale. Anche le tradizioni sudasiatiche che insistono maggiormente sull’esperienza meditativa diretta e non concettuale (penso ad esempio ad alcune tradizioni tantriche come lo rDzogs chen e la Mahāmudrā, all’haṭhayoga o ai movimenti devozionali) si muovono comunque all’interno di una determinata visione del mondo che l’adepto è chiamato a interiorizzare e che in modo sottile condiziona la pratica e le esperienze che lui o lei vive e realizza. In altri termini, non è possibile separare le tecniche dalla visione del mondo che fa da sfondo al loro utilizzo e che ne orienta le finalità.

Immagine 4 [Uno yogin che esegue la postura di inversione (viparīta-āsana) –XIX secolo]

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

A mio giudizio, quanto detto vale anche per chi utilizza tali tecniche oggi in Occidente. Non è possibile un cammino esclusivamente esperienziale, perché qualunque tecnica presuppone una visione, per quanto embrionale, che la sostenga e che la orienti. Sospetto che molte disillusioni e abbandoni da parte di chi ha abbracciato, magari per anni, determinate pratiche ‘orientali’ derivino appunto dalla mancanza di familiarità con una visione chiara, con un orizzonte di senso più ampio. La situazione in cui ci troviamo attualmente, nel mondo globalizzato, certamente non aiuta in questo senso: paradossalmente, accanto a uno smisurato catalogo di tecniche disponibili, c’è una grande inflazione di visioni, di idee e punti vista, che rischia di disorientare più che di chiarire. Conosco bene la perplessità di chi, magari dopo aver partecipato a qualche lezione di yoga o di meditazione, entra in libreria per saperne di più, trovandosi quasi sempre solo o sola di fronte a una mole enorme di pessima letteratura divulgativa, in cui dilettantismo e approssimazione sono la norma più che l’eccezione. Se poi ci si rivolge ai contenuti online, il panorama è forse ancora più desolante e disorientante, e si viene travolti da una valanga di informazioni contraddittorie in cui non è facile mettere ordine.

Che cosa fare a questo punto? Una soluzione che, personalmente, ritengo auspicabile è quella di provare a scegliere un percorso verso cui si nutre fiducia o interesse cercando di familiarizzarsi sempre di più, in modo continuativo e coerente, non soltanto con le tecniche ma anche con le visioni che sottendono a esse. Ciò richiede tempo, pazienza e desiderio di approfondire. Il più grande ostacolo che si incontra in questo frangente è la tendenza alla dispersione, purtroppo favorita da un ‘mercato spirituale’ che propone continuamente nuovi prodotti, nuovi corsi, seminari e workshop. Se invece ci rivolgiamo alle tradizioni premoderne, notiamo come venga immancabilmente sottolineato il valore della dedizione a una cosa soltanto. Ad esempio, in molti insegnamenti del Buddhismo tibetano, il percorso viene articolato in tre fasi fondamentali, fasi che ricalcano analoghi modelli indiani e che corrispondono a tre livelli di intelligenza discriminante (shes rab, o prajñā): (1) nella fase di ‘ascolto’ (thos) si apprende con mente aperta un insegnamento specifico da un maestro e ci si lascia impregnare da esso. (2) Nella fase della ‘riflessione’ (bsam) si analizza e si elabora tale insegnamento attraverso la contemplazione intellettuale, così da interiorizzarlo e farlo proprio. (3) Nella fase della ‘meditazione’ (bsgom) si applica tale insegnamento nella pratica facendolo progressivamente entrare in circolo e facendone esperienza diretta.

Quell’atteggiamento diffuso che ho definito ‘retorica dell’esperienza’ sembra invece suggerirci di passare direttamente alla terza fase, dando un’importanza minima o tralasciando le prime due, e sembra dare un’enfasi pressoché esclusiva all’applicazione di tecniche la cui efficacia non dipenderebbe da niente altro. Non c’è da stupirsi a questo punto se tutto il complesso edificio della pratica buddhista finisce per venire presentato ingenuamente con un generico ‘basta stare nel presente’, mentre lo yoga viene ridotto a ‘un percento teoria, novantanove percento pratica’, senza che neppure venga chiarito davvero in cosa consista tale fantomatico uno percento.

Guardare a Oriente presuppone necessariamente un salto culturale e la disponibilità ad assimilare pazientemente e attentamente idee e punti di vista diversi, cercando al tempo stesso di non proiettare su questo ‘altro da noi’ aspettative irrealistiche, fantasie esotiche e pregiudizi diffusi. L’idea ingenua che i cammini orientali siano tutti ‘non concettuali’ e che ‘basta praticare’ può alla lunga rivelarsi un vicolo cieco che rischia di creare molta confusione e delusione, al pari di un approccio esclusivamente erudito e intellettualistico.

!

Rubrics è fatta da specialisti

NO fakenews e fonti incerte.

Segui -> Pagina FB e Instagram

©Riproduzione riservata

NOTE – (1) Per quanto concerne lo yoga si veda James Mallinson, Mark Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio-Ubaldini, Roma 2019; per il Buddhismo si veda Amadeo Sole Leris, La meditazione buddista, Mondadori, Milano 1988; Daniel Cozort, Highest Yoga Tantra, Snow Lion, Ithaca 2005; (2) Cf. Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005; (3) Cf. Raniero Gnoli (a cura di), La rivelazione del Buddha. I testi antichi, Mondadori, Milano 2001, pp. 271-321; si veda anche Bhikkhu Anālayo, Satipaṭṭhāna. The Direct Path to Realization, Windhorse Publications, Cambridge 2003, pp. 45-46.

Nato a Roma nel 1976, ha conseguito il dottorato di ricerca in Civiltà società ed economia del Subcontinente indiano presso la Facoltà di studi orientali dell’università «La sapienza» di Roma e il diploma triennale in lingua e cultura tibetana presso l’IsIAO di Roma. I suoi interessi di ricerca comprendono le pratiche meditative del Buddhismo indiano, le tradizioni yogiche del Buddhismo tantrico indo tibetano, le tradizioni dello Haṭhayoga e la storia dello yoga moderno. Parallela alla formazione accademica, ha coltivato la pratica e lo studio dello yoga secondo la tradizione del Viniyoga di Krishnamacharya e Desikachar, divenendo insegnante formatore. Si dedica da molti anni all’insegnamento dello yoga attraverso corsi, workshop e seminari online, e alla diffusione della cultura indologica e tibetologica.

Email: marcopassavanti@yahoo.it

FB: https://www.facebook.com/marco.passavanti.3